お悩み相談

お悩み相談

この度は、お問い合わせいただき誠にありがとうございます。また、私たちのホームページの情報がお役に立てたこと、大変嬉しく思います。「病院で処方されたお薬は改善せず市販の風邪薬で症状が改善」。コロナウイルスに感染され、病院で処方されたお薬による改善が見られず、市販の風邪薬である「ルルアタックプレミアム」や「パブロン」を使用した際に症状が改善されるという経験をされているようですね。病院で出されたお薬の内容にもよりますが、一般的に、医師によって処方される薬と市販薬との間には、含まれる成分や配合量が異なります。医師が処方する薬は、患者様の状態や体質、他の服用している薬との相互作用などを考慮して選択されます。一方で、市販薬は一般的な症状の緩和を目的としており、比較的幅広い症状に対応できるよう設計されています。市販薬によって症状が改善される理由としては、その薬が含む成分が特にご相談者様の症状に適している、または体質に合っている可能性があります。たとえば、ルルアタックプレミアムには解熱鎮痛成分が含まれており、これが高熱を効果的に下げるのに寄与しているかもしれません。しかしながら、市販薬では、インフルエンザ、COVID19感染症などのような抗ウイルス剤や、溶連菌、扁桃腺炎、細菌性肺炎に必要な抗生剤を手にすることはできません。喉の痛みは、なかなか治らないことがあります。改善が見られない場合は、再度専門の医師にご相談ください。最後に、私たちのクリニックに対する温かいお言葉、心より感謝申し上げます。体調がよくなりますように。

田園都市高血圧クリニックかなえ 院長 米山喜平

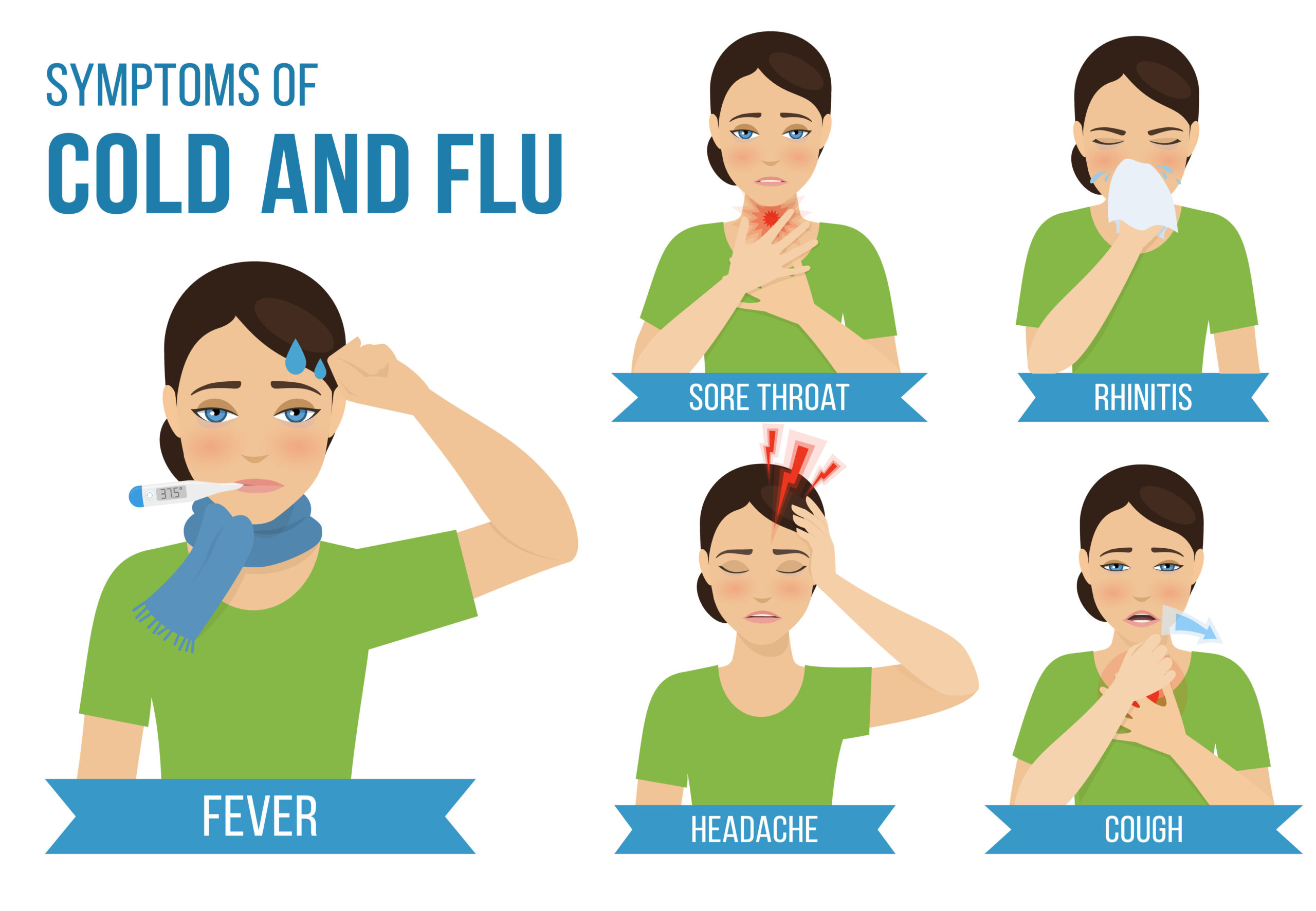

風邪(かぜ)は、主にウイルスによって引き起こされる上気道感染症です。成人では1年に2〜4回、小児では年に6〜8回程度かかると言われています。風邪の症状は多岐にわたり、その強さや出現する症状は個人差がありますが、一般的な風邪症状は以下のものが含まれます。

主な症状

その他の症状

総合感冒薬は、風邪の複数の症状を一度に治療するために設計された薬です。これらは通常、解熱鎮痛成分、抗ヒスタミン成分、鼻炎薬成分、時には咳を抑える成分や痰を切る成分を含みます。

総合感冒薬の使用にあたっては、成分によるアレルギー反応や、他の薬剤との相互作用に注意が必要です。また、持病がある場合や妊娠・授乳期の女性、高齢者は特に注意し、使用前に必ず医師や薬剤師に相談してください。症状の改善が見られない場合や、副作用が強く出る場合は使用を中止し、医療機関を受診してください。

以下のような症状が現れた場合は、市販の風邪薬でなく医療機関を受診することが推奨されます。これらの症状は、風邪が重症化しているか、別の疾患が隠れている可能性があるためです。

受診を検討すべき症状

特に、乳幼児、高齢者、免疫系が弱っている人(例: 抗がん剤治療を受けている人、HIV感染者など)は、風邪の合併症により重症化しやすいため、これらの症状が見られた際には特に注意が必要です。

風邪と間違いやすい病気、それぞれの鑑別点、検査結果、診断方法、治療について詳しく解説します。

これらの病気は症状が風邪と似ているため診断が重要です。風邪薬症状で市販薬でも症状が持続する場合や心配な点がある場合は医師に相談してください。それぞれの病気は専門的な治療を必要とし、早期診断と治療が病状の改善につながります。

病院で処方される風邪薬は、患者様の症状、体質、既往症、そして他の服用中の薬との相互作用を考慮して選択されます。風邪の症状は人によって異なり、発熱、咳、のどの痛み、鼻水や鼻づまり、頭痛、筋肉痛など多岐にわたります。これらの症状に対応するために、医師は以下のような種類の薬を処方することがあります。

解熱鎮痛薬

発熱や頭痛、筋肉痛などの痛みを和らげるために処方されます。主な成分にはアセトアミノフェン(パラセタモール)やイブプロフェンがあります。解熱鎮痛薬は、熱を下げたり、痛みを和らげたりするために用いられる薬剤です。風邪やインフルエンザ、頭痛、生理痛、筋肉痛など、さまざまな症状の治療に用いられます。ここでは、医師によって一般的に処方される解熱鎮痛薬の中から、いくつかの例を挙げて、それぞれの内服方法、効果、副作用について説明します。

使用上の注意点

抗ヒスタミン薬

アレルギー反応を抑えることで、鼻水や鼻づまり、くしゃみ、のどの痛みなどの症状を緩和します。眠気を引き起こす成分が含まれていることが多いため、就寝前に処方されることもあります。風邪薬に含まれる抗ヒスタミン薬は、アレルギー反応による鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛みなどを緩和するために使用されます。ここでは、一般的に処方される抗ヒスタミン薬の例をいくつか挙げ、それぞれの内服方法、効果、副作用について説明します。

内服の仕方: 成人の場合、1回4mgを1日3~4回服用します。子供の場合は、年齢や体重に応じて用量が調整されます。

効果: 鼻水、鼻づまり、くしゃみ、目のかゆみなどのアレルギー症状の緩和に効果があります。

副作用: 眠気、口の乾燥、便秘、目のかすみなど。比較的眠気を引き起こしやすい成分です。

内服の仕方: 成人の場合、風邪の症状緩和用として、1回0.5mgから2.5mg程度を1日1~2回服用することがあります。

効果: 強力な抗炎症作用があり、アレルギー反応による炎症を抑えます。

副作用: 長期使用による副腎皮質の抑制、体重増加、高血糖、胃腸障害など。短期間の使用に留められることが多いです。

内服の仕方: 成人の場合、1日1回10mgを服用します。子供の場合は体重に応じて用量が調整されます。

効果: 鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛みなどの症状緩和に効果があります。非鎮静性抗ヒスタミン薬のため、眠気を引き起こしにくいです。

副作用: 頭痛、口の乾燥、胃痛などが起こることがありますが、副作用は比較的少ないです。

内服の仕方: 成人の場合、1日1回120mgまたは180mgを服用します。

効果: アレルギー性鼻炎の症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み)の緩和に効果があります。非鎮静性抗ヒスタミン薬のため、眠気が少ない。

副作用: 頭痛、吐き気、眠気などが報告されていますが、全体として副作用の発生率は低いです。

使用上の注意

抗ヒスタミン薬を服用する際は、特に運転や機械操作を行う前に、薬が引き起こす可能性のある眠気に注意してください。

咳止め薬(鎮咳薬)

咳の反射を抑え、咳を鎮めるために使用されます。セントラリンやデキストロメトルファンなどの成分が含まれています。咳止め薬(鎮咳薬)は、咳の反射を抑制して咳を鎮める効果があります。ここでは、医師によって処方される代表的な鎮咳薬とその使用方法、効果、および副作用について説明します。

内服の仕方: 成人の場合、1回の用量は通常10mgから20mgで、1日3〜4回服用します。製品によっては長時間作用型があり、その場合は1日1〜2回の服用になることもあります。

効果: 中枢神経に作用して咳中枢を抑制し、咳を鎮めます。乾いた咳(非生産的咳)に特に効果があります。

副作用: 眠気、めまい、吐き気、嘔吐などが報告されていますが、一般に副作用は軽度です。

内服の仕方: 成人では1回10mgから20mgを1日3〜4回服用します。コデインはオピオイド鎮咳薬に分類され、他の成分と組み合わされていることが多いです。

効果: 中枢神経に作用し、咳中枢を抑制して咳を鎮めます。効果が高いが、使用には注意が必要です。

副作用: 便秘、眠気、吐き気、嘔吐など。依存性があるため、短期間の使用に限られます。

内服の仕方: 成人の場合、1回の用量は25mgで、1日3回まで服用することが一般的です。

効果: 中枢に作用して咳中枢を抑制し、咳を鎮めます。

副作用: 眠気、口の乾燥、めまいなどがありますが、副作用は比較的少ないです。

内服の仕方: 成人では1回8mgを1日3回服用します。

効果: 咳止め効果に加え、痰を切る効果があります。痰の粘度を下げ、排出を促します。

副作用: 胃腸不快感、吐き気、軽度の胃痛などがありますが、副作用は一般に軽度です。

使用上の注意

鎮咳薬は咳を抑制するものの、咳の原因には対処しません。咳が長期間続く場合は、基本となる病気の治療が必要になることがあります。

コデイン含有製品は依存性や乱用のリスクがあり、特に小児や妊婦、授乳中の女性には慎重な使用が求められます。

いずれの薬も、医師の指示に従い、指定された用量と用法を守って使用してください。副作用が心配な場合や他の薬を服用している場合は、医師や薬剤師に相談してください。

痰を切る薬(去痰薬)

痰を薄くして排出を促し、咳きやすくするために処方されます。アンブロキソールやグアイフェネシンが主に使われます。痰を切る薬(去痰薬)は、痰を薄くし排出を容易にすることで、呼吸を楽にするために用いられます。ここでは、一般的に医師によって処方される去痰薬の例として、いくつかの薬剤の内服方法、効果、副作用について説明します。

内服の仕方: 成人の場合、1日3回、各30mgを服用します。食後に水または暖かい飲み物と一緒に服用することが一般的です。

効果: 気道の粘液を薄くし、痰の排出を促進します。呼吸器感染症や慢性気管支炎などによる痰の排出困難に用いられます。

副作用: 吐き気、腹痛、下痢などの胃腸系の副作用や、稀にアレルギー反応が報告されています。

内服の仕方: 成人では1回750mgを1日3回服用します。食事の影響を受けにくいので、食前、食間、食後いずれのタイミングでも服用可能です。

効果: 痰の粘度を下げて排出を促進します。呼吸器疾患に伴う粘稠な痰の改善に役立ちます。

副作用: 胃腸不快感、吐き気、発疹などが稀に起こることがあります。

内服の仕方: 成人の場合、1日3回、各8mgを服用します。食後に服用することが推奨されます。

効果: 粘液の分泌を促し、痰を薄くして排出を容易にします。気管支炎や気管支拡張症など、痰の排出が必要な状態に用いられます。

副作用: 腹痛、吐き気、下痢などの消化器系の副作用が見られることがあります。使用上の注意

去痰薬を使用する際は、十分な水分補給が推奨されます。これは、痰をより薄くし、排出を容易にするためです。

去痰薬は症状を和らげる効果がありますが、根本的な原因を治療するものではないため、長期間の使用や自己判断での使用は避け、医師の指示に従ってください

抗ウイルス薬

インフルエンザなど特定のウイルス感染症の場合、感染の早期に抗ウイルス薬が処方されることがあります。風邪、インフルエンザ、COVID-19などのウイルス性疾患に対して、特定のウイルスに効果的な抗ウイルス薬が使用されることがあります。これらの薬は、ウイルスの増殖を抑えることで症状の緩和や病期の短縮を図ります。

抗生物質

風邪そのものに抗生物質は効果がありませんが、風邪が原因で二次的に細菌感染症を併発した場合(例えば、副鼻腔炎や肺炎)に処方されることがあります。医師はこれらの薬を単独で処方することもあれば、時には複数の薬を組み合わせて処方することもあります。重要なのは、自己判断で市販薬を選ぶのではなく、専門家の診断と指示に従って適切な治療を受けることです。また、処方された薬について疑問や不安がある場合は、遠慮なく医師や薬剤師に相談してください。風邪は通常、ウイルスによって引き起こされますが、細菌感染による合併症(例えば、副鼻腔炎や細菌性気管支炎、肺炎など)が発生した場合、抗生剤が処方されることがあります。

「PL顆粒」と「ピーエイ配合錠」は、いずれも日本で広く使用されている総合感冒薬です。これらの薬は複数の成分を組み合わせており、風邪の諸症状に対して幅広い効果を発揮します。ここでは、それぞれの薬の成分、内服の仕方、効果、副作用について説明します。

使用上の注意

風邪の症状に応じて、様々な漢方薬が処方されることがあります。漢方薬は、個々の体質や症状の違いに対応できるように、多くの生薬から構成されています。以下に、風邪によく使われる漢方薬の例とその内服方法、効果、副作用について説明します。

内服の仕方: 成人の場合、1日3回、食前または食間に温かい水で服用します。粉末や顆粒の場合は1回2.5gから7.5g。

効果: 発汗させて風邪の初期症状(寒気、発熱、頭痛、肩こりなど)に対処します。体力が中等度以上の人に適しています。

副作用: 特になし。ただし、体が温まり過ぎることがあるので、発汗後は適切に体温調整を行うことが必要です。

内服の仕方: 成人の場合、1日3回、食前または食間に温かい水で服用します。粉末や顆粒の場合は1回2.5gから7.5g。

効果: 風邪の初期症状、特に首筋のこりを伴うものに有効です。発熱や頭痛、喉の痛みに対しても効果があります。

副作用: 稀に胃腸が弱い人では、胃部不快感を起こすことがあります。

内服の仕方: 成人の場合、1日3回、食前または食間に温かい水で服用します。粉末や顆粒の場合は1回2.5gから7.5g。

効果: 鼻水や鼻づまり、くしゃみ、咳など、風邪の上気道症状の緩和に効果があります。アレルギー性鼻炎にも用いられることがあります。

副作用: 高血圧の人や、体の弱い人は、使用に際して医師の指導が必要です。稀に胃腸障害を引き起こすことがあります。

内服の仕方: 成人の場合、1日3回、食前または食間に温かい水で服用します。粉末や顆粒の場合は1回2.5gから7.5g。

効果: 風邪の初期の発熱、寒気、頭痛、筋肉痛などに用いられます。発汗を促して症状を軽減します。

副作用: 麻黄(マオウ)を含むため、心拍数の増加や血圧の上昇、不眠などを引き起こすことがあります。高血圧や心疾患のある人は使用を避けるべきです。

使用上の注意

漢方薬は西洋医学の薬と異なり、個人の体質や症状に合わせて選択されます。したがって、自己判断での使用は避け、医師や漢方薬専門の薬剤師の指導のもとで使用することが重要です。

副作用が心配な場合や、既存の病気がある場合、他の薬を服用している場合は、必ず医師に相談してください。

風邪症状とは、一般に発熱、咳、のどの痛み、鼻水や鼻づまりなどを指します。市販薬を利用することも、病院で検査を受けて診断を受け、処方薬をもらうこともできます。どちらが良いというわけではなく、肝心なのは体調が改善することです。私が「風邪かな?」と感じたら、まず医療機関を受診し、インフルエンザ抗原検査や新型コロナウイルス抗原検査を受けることを選択します。カロナールやトランサミンなどの薬に加え、葛根湯や麻黄湯などの漢方薬を処方してもらうことがあります。処方された薬を飲み切ることよりも、元気が回復し体調が改善したら、徐々に内服を減らしていくことが私のやり方です(実際には、飲み忘れることもしばしばありますね、笑)。

医師としての立場からは、正確な情報の取得と共有、医療の進化に適応することが、風邪の効果的な管理と治療には不可欠だと考えています。風邪症状は初期には軽微に見えることもありますが、時には重篤な疾患の兆候であることがあります。特に高熱、強い息苦しさ、持続する胸の痛みなど、通常の風邪と異なる重症の症状が現れた場合には、迅速に医療機関を受診することが重要です。

新しい治療法や予防法が開発されることにより、以前とは異なるアプローチが可能になることがあります。医療従事者としては、最新の医学研究や治療ガイドラインに常に注意を払い、患者に最適なケアを提供するための努力をしていきます。

院長

院長があなたのお悩みにお答えします。

お返事には2週間ほどお時間をいただいております。

!今すぐに回答を欲しい方のご相談はお受けできません。

例えば、38℃の熱が出たのですが、このまま様子を見ていて大丈夫でしょうか?

このように今すぐに回答を欲しい方のご相談はお受けできません。